4.儈僢僋僗偡傞 - Cubase

Cubase 13斉偺弶怱幰岦偗憖嶌僈僀僪傪巄掕岞奐拞偱偡

亀Cubase 13 憖嶌僈僀僪乮弶怱幰岦偗僐乕僗乯亁-亀15. 儈僢僋僗偡傞亁

偙偺儁乕僕偼弶怱幰岦偗僈僀僪亀弶傔偰偺 Cubase 12 偱壧偭偰傒偨傪儈僢僋僗偡傞亁偺堦晹偱偡丅

乽4.儈僢僋僗偡傞乿偱偼丄偄傢備傞"2MIX"傪嶌傞偨傔偺儈僉僔儞僌傪峴偄傑偡丅 僆働偲儃乕僇儖傪摨偠僿僢僪儂儞傗僗僺乕僇乕偱堦弿偵側傜偣偰偄傞帪揰偱偡偱偵儈僢僋僗偼峴傢傟偰偄傞傢偗偱偡偑丄偙偙偱偄偆儈僢僋僗偲偼娪徿偡傞壒妝嶌昳偲偟偰偺懱嵸傪惍偊傞嶌嬈偲偟傑偡丅

偙偺婰帠偼埲壓偺撪梕偱峔惉偟偰偄傑偡丅

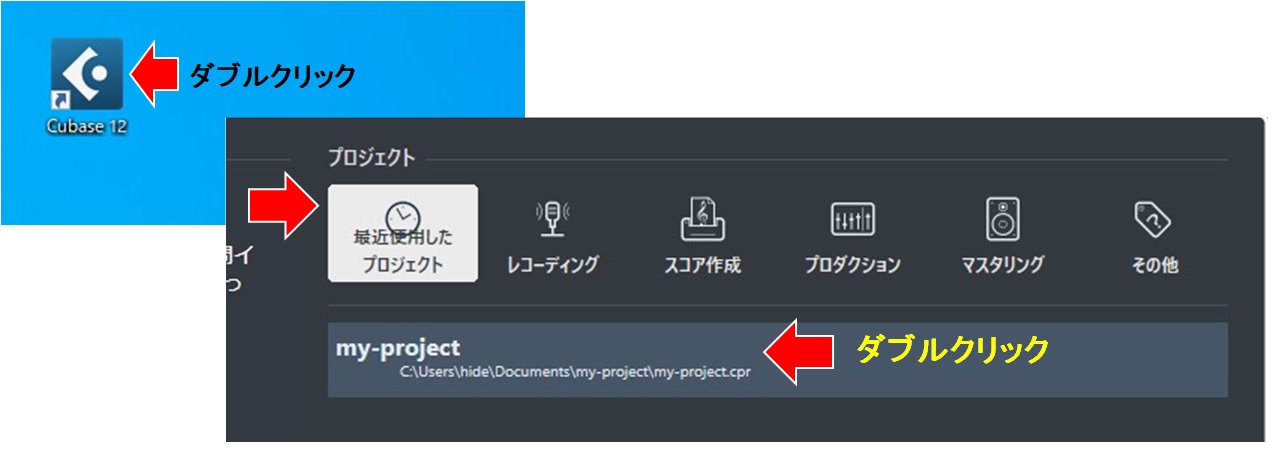

(1) Cubase傪婲摦偟偰僾儘僕僃僋僩傪奐偔

Cubase傪婲摦偟偰僾儘僕僃僋僩丗my-project 傪奐偒傑偡丅

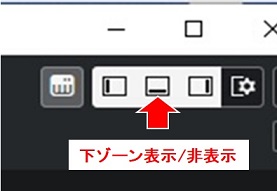

"壓僝乕儞乮Lower Zone乯"偑昞帵偝傟偰偄傞応崌偼丄幾杺側偺偱旕昞帵偵愗傝懼偊傑偡丅

(2) 奺僩儔僢僋偺忬懺妋擣偲帠慜愝掕

偙偺帪揰偱僾儘僕僃僋僩偵偼俀偮偺僆乕僨傿僆僩儔僢僋偑偁傝傑偡丅 偙偙偱偼儈僉僔儞僌偵愭棫偪丄奺僩儔僢僋偺忬懺傪僆乕僨傿僆夝愅傪巊偭偰攃埇偟丄嵟掅尷峴偭偰偍偄偨曽偑傛偝偦偆側帠慜愝掕傪峴偄傑偡丅

傑偢僇儔僆働偱偡丅僩儔僢僋 off_vocal 偺僀儀儞僩傪僋儕僢僋偟偰慖戰忬懺偵偟丄Audio儊僯儏乕偺乽夝愅乿傪慖傇偲夝愅偑巒傑傝丄寢壥偑昞帵偝傟傑偡丅

偙偺僩儔僢僋偺僺乕僋乮嵟戝壒検乯偼 -0.37dB 偱偡丅傎傏嵟戝(0dB)偵嬤偄抣偲側偭偰偄傑偡

摨條偵儃乕僇儖僩儔僢僋傪夝愅偟傑偡丅

儃乕僇儖偼偄偭傁偄偄偭傁偄偺 0dB 偵側偭偰偄傑偡丅

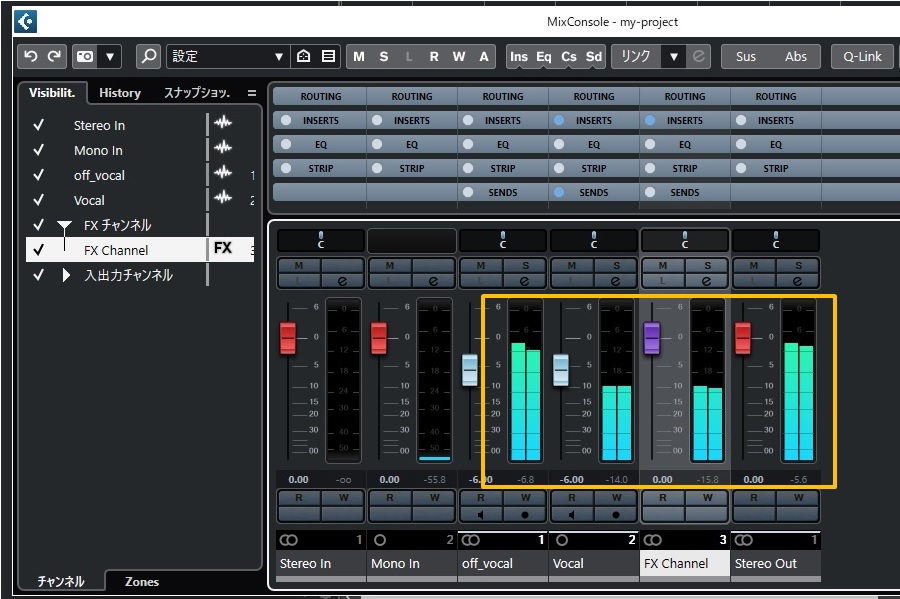

椉僩儔僢僋偲傕僺乕僋偑 0dB偵 傑偨偼偦傟偵嬤偄抣偺堊丄摨帪偵柭傜偣偽弌椡愭偺僩儔僢僋(Stereo Out)偱儗儀儖僆乕僶乕偵帄傝傑偡丅僩儔僢僋傗僠儍儞僱儖偺僉儍僷僔僥傿偼偡傋偰摨偠偩偐傜偱偡丅 偦偙偱偙偙偱偼僆働偲儃乕僇儖偺椉曽偺僼僃乕僟乕傪-6dB傑偱棊偲偡偙偲偵偟傑偡丅

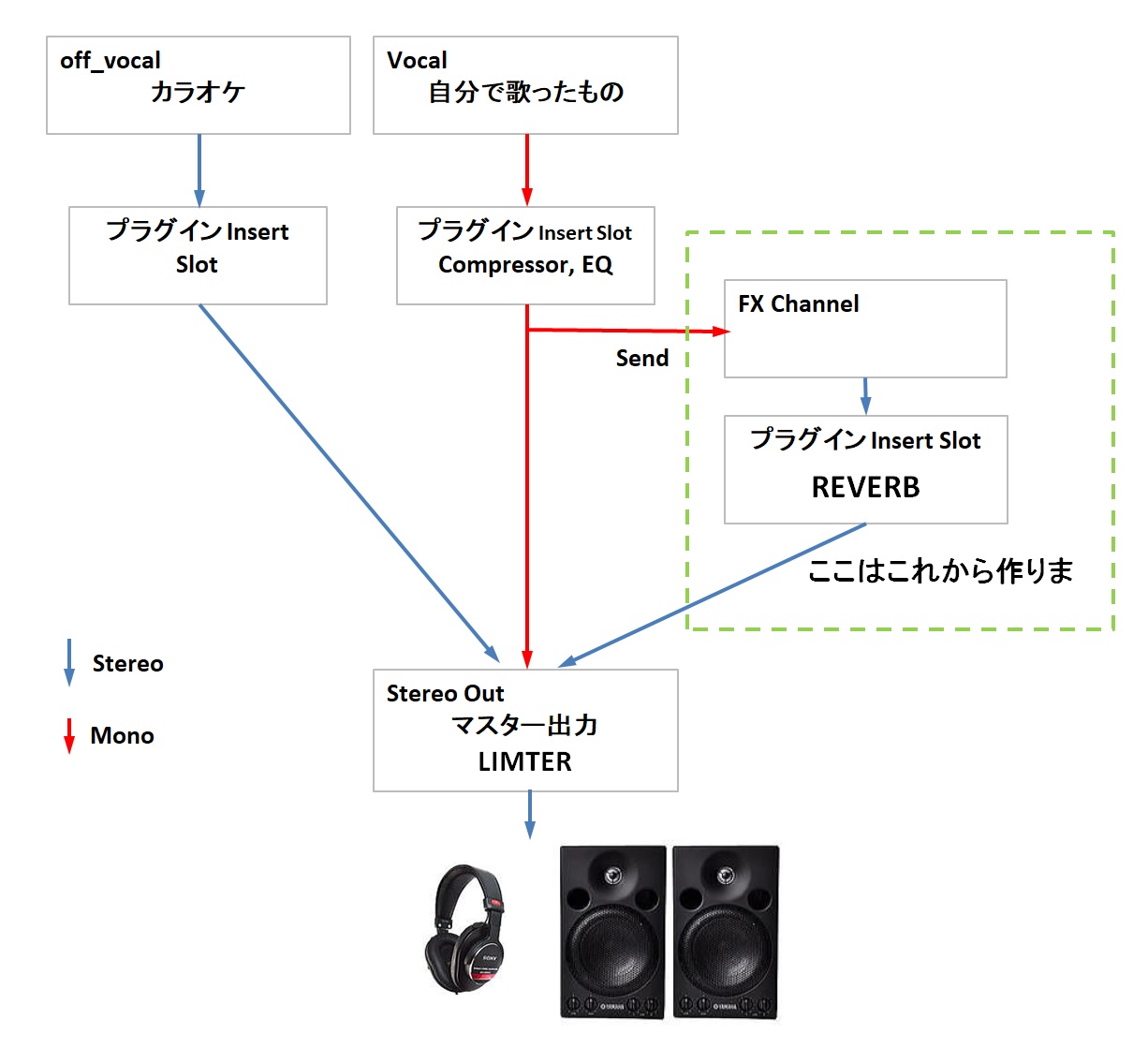

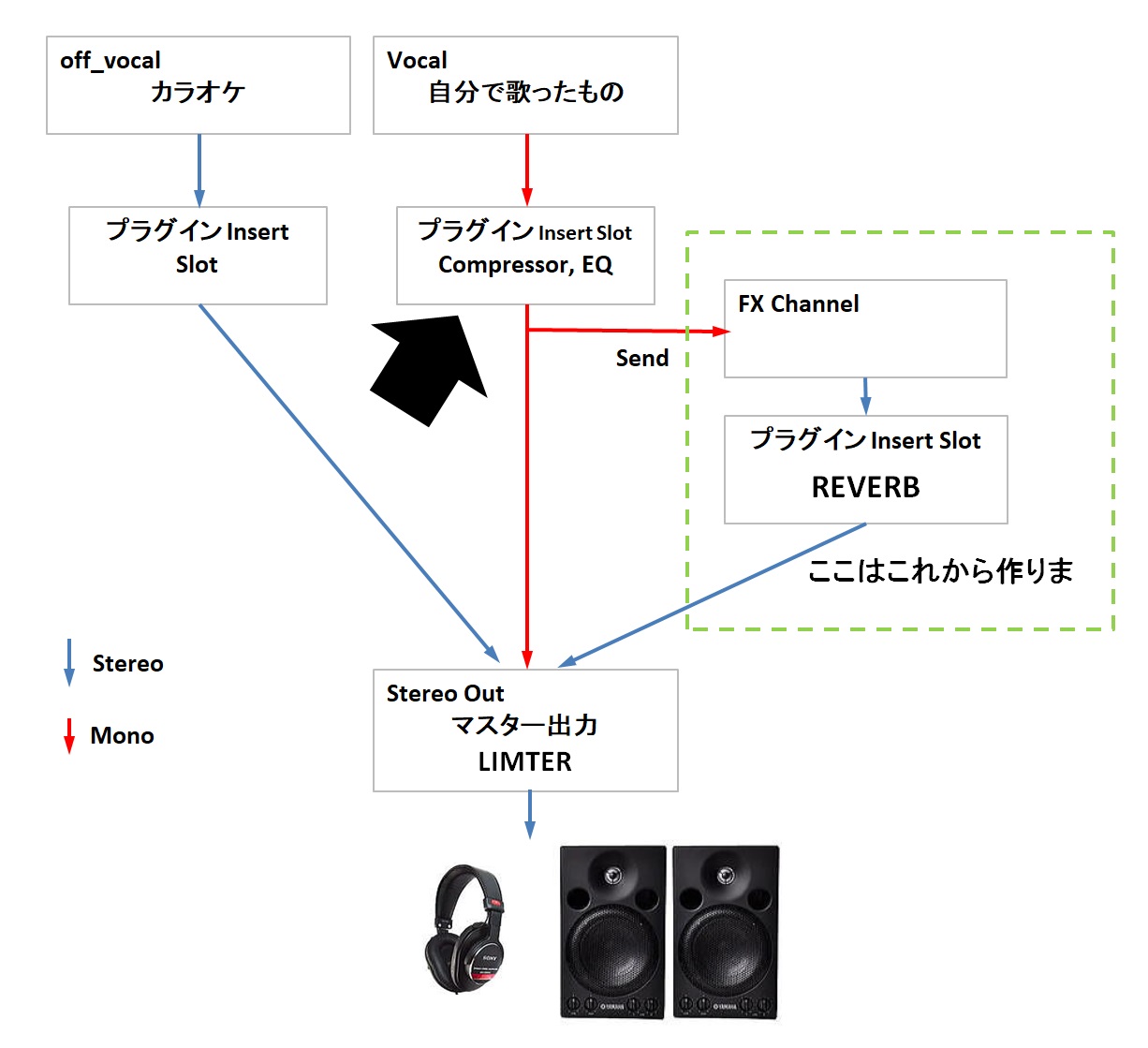

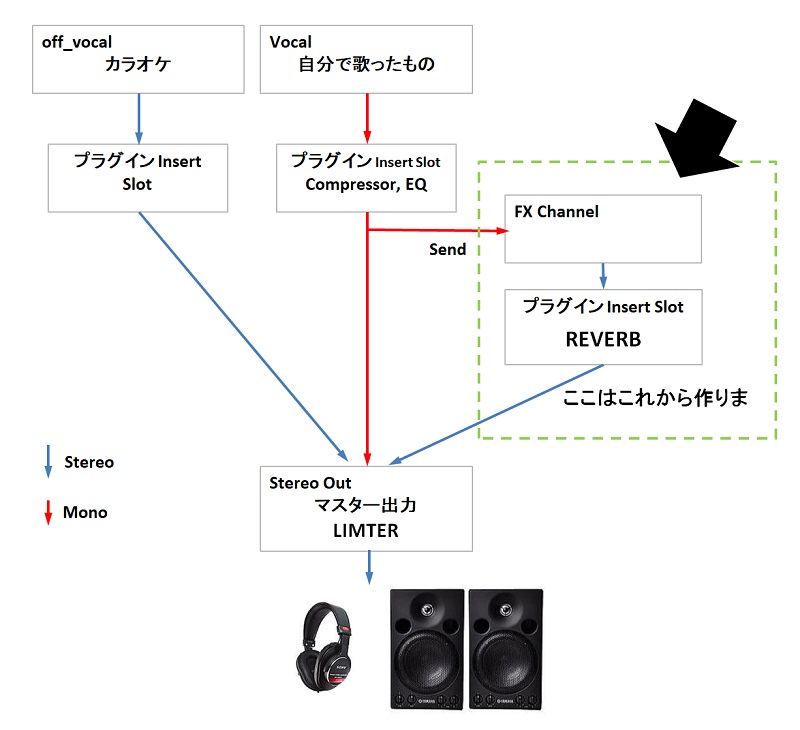

(3) 儖乕僥傿儞僌

偙偺僈僀僪偱偼壓恾偺傛偆側壒惡偺棳傟乮儖乕僥傿儞僌乯傪峫偊偰傒傑偡丅

(4) 儃乕僇儖僩儔僢僋偵僾儔僌僀儞傪僀儞僒乕僩偡傞

偙偙偐傜偼嬫娫儖乕僾偱嵞惗偟側偑傜嶌嬈傪峴偭偰偄偒傑偡丅 妝嬋偺拞偱傕偭偲傕壒検偑忋偑傝偦偆側偲偙乮僒價偺晹暘側偳乯傪栺10昩掱搙傪嵍塃儘働乕僞乕偱嫴傒丄僒僀僋儖儌乕僪傪僆儞偵偟偰嵞惗偟側偑傜嶌嬈偟傑偡丅 [Ctrl]+僥儞僉乕僷僢僪[1]偱嵍儘働乕僞乕愝掕丄[Ctrl]+僥儞僉乕僷僢僪[2]偱塃儘働乕僞乕愝掕丄僥儞僉乕僷僢僪[/]偱僒僀僋儖ON偱偡丅

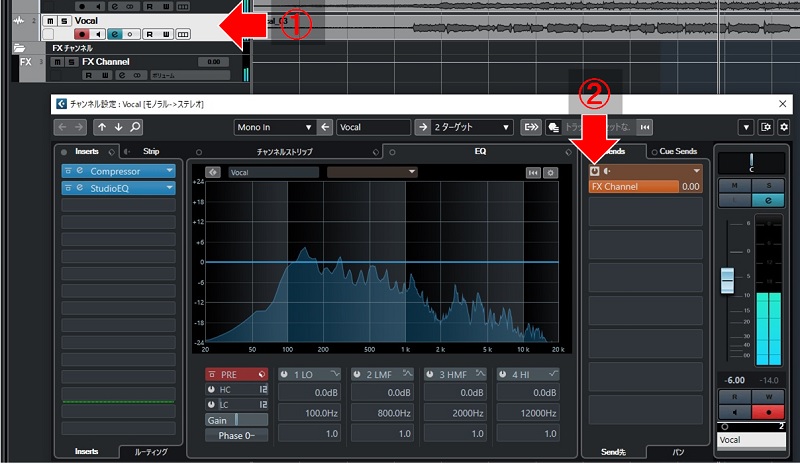

儃乕僇儖壒惡偵僐儞僾儗僢僒乕偲僀僐儔僀僓乕傪僀儞僒乕僩偟傑偡丅儖乕僥傿儞僌偺栴報偺晹暘偱偡丅

Compressor

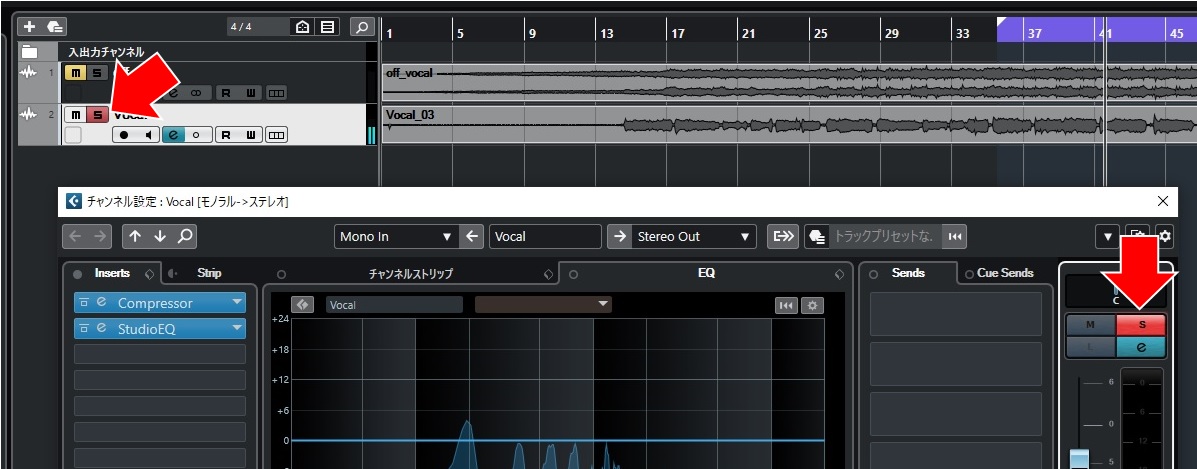

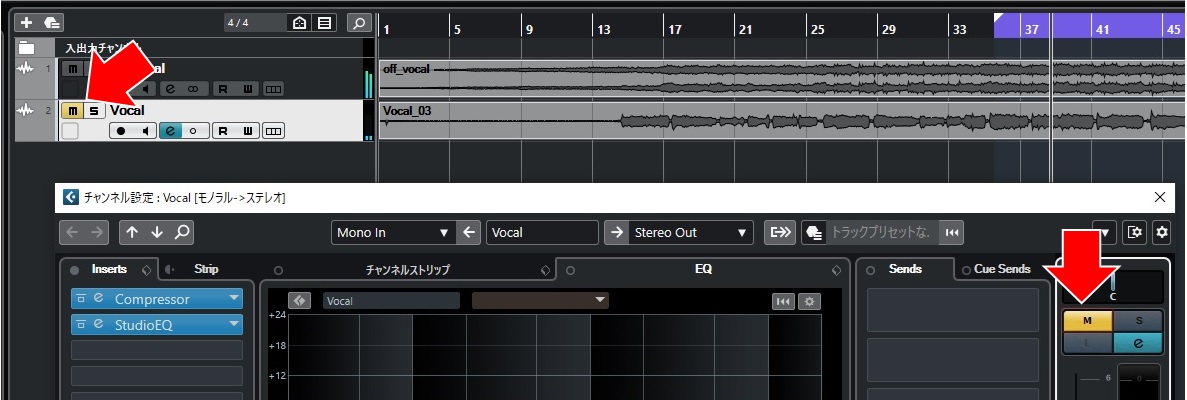

傑偢僐儞僾儗僢僒乕乮埲壓 COMP)傪僀儞僒乕僩偟傑偡丅 儃乕僇儖僩儔僢僋傪僋儕僢僋偟偰慖戰忬懺偵偟丄[e]儃僞儞傪僋儕僢僋偟傑偡亂嘆亃丅奐偄偨僠儍儞僱儖愝掕僷僱儖偺昞帵傪EQ偵愗傝懼偊傑偡亂嘇亃乮偙傟偼僾儔僌僀儞僀儞僒乕僩偲偼捈愙娭學偁傝傑偣傫乯丅 堦斣忋偺僀儞僒乕僩僗儘僢僩偺塃抂傪僋儕僢僋偡傞偲僾儔僌僀儞儕僗僩偑昞帵偝傟傞偺偱"Dynamics"僇僥僑儕傪奐偒丄"Compressor"傪慖傃傑偡亂嘋亃丅

埑弅儗僔僆偼8.00:1亂嘆亃丄ANALYSIS偼拞娫亂嘇亃丄僗儗僢僔儑儖僪偼僎僀儞儕僟僋僔儑儞(GR)偑嵟戝偱 -3dB 掱搙傑偱怗傟傞埵抲偵愝掕偡傞偙偲偲偟傑偡亂嘊亃丅 幚嵺偵偼榐傝壒偺忬懺偵墳偠偰愝掕傪嵶偐偔帋峴偡傋偒偩偲巚偄傑偡偑丄偙偺僈僀僪偼 Cubase 12 偺巊偄曽傪愢柧偡傞傕偺偱偁傞偨傔丄夋憸偺傛偆偵愝掕偡傞偙偲偵偲偳傔偰偍偒傑偡丅 側偍丄僾儔僌僀儞偺愝掕僷僱儖偼僗儘僢僩偺[e]儃僞儞偱暵偠偨傝奐偄偨傝偱偒傑偡亂嘋亃丅

Studio EQ

師偵丄僐儞僾儗僢僒乕偺壓偵僀僐儔僀僓乕乮埲壓 EQ乯偲偟偰Studio EQ傪僀儞僒乕僩偟傑偡丅 乽COMP偲EQ偼偳偪傜傪愭偵偡傋偒偐乿偲偄偆媍榑偑偁傞偲巚偄傑偡偑丄偙偺僈僀僪偱偼 COMP 偺偁偲偵 EQ傪妡偗傞偙偲偵偟傑偡丅

偙偙偱偼160Hz埲壓傪棊偲偡偙偲偵偟傑偡丅 亂嘆亃傪僆儞偵偡傞偲儕傾儖僞僀儉偱僗儁僋僩儔儉偑昞帵偝傟傑偡丅偙傟偼忢偵僆儞偵偟偰偍偗偽椙偄偲巚偄傑偡丅亂嘇亃偺傛偆偵 160Hz 偁偨傝偐傜娚傗偐偵棊偲偡傛偆偵愝掕偟傑偡丅 COMP偲摨條偵僗儘僢僩偺[e}儃僞儞偱僷僱儖傪奐暵偱偒傑偡丅

(5) 僜儘丄儈儏乕僩偲僾儔僌僀儞偺僶僀僷僗

偙偙偱戝愗側婡擻偵偮偄偰妋擣偟偰偍偒傑偡丅

僜儘

摿掕偺僩儔僢僋偺壒偩偗傪暦偒偨偄応崌偵僜儘儃僞儞傪僆儞偵偟傑偡丅偙偺儃僞儞偑墴偝傟傞偲丄Cubase偼偦偺僩儔僢僋傪柭傜偡偺偵昁梫側僩儔僢僋埲奜傪儈儏乕僩乮徚壒乯偟傑偡丅 儖乕僥傿儞僌偺慻傒曽偵傛偭偰偼巚偆傛偆偵僜儘偵偱偒側偄応崌偑偁傞揰偵棷堄偡傞昁梫偑偁傝傑偡丅

儈儏乕僩

僜儘偲偼暿偵丄摿掕偺僩儔僢僋偩偗傪堦帪揑偵徚壒偟偨偄儈儏乕僩傪巊偄傑偡丅 偙傟傕儖乕僥傿儞僌偺慻傒曽偵傛偭偰偼巚偆傛偆偵儈儏乕僩偵偱偒側偄応崌偑偁傞揰偵棷堄偡傞昁梫偑偁傝傑偡丅

僾儔僌僀儞偺僶僀僷僗

僾儔僌僀儞偺岠壥傪妋擣偡傞偨傔偵張棟傪僶僀僷僗偟偨偄応崌偑偁傝傑偡丅摿掕偺僾儔僌僀儞傪僶僀僷僗偟偨偄応崌偼亂嘆亃傪丄慡晹傪堦搙偵僶僀僷僗偟偨偄応崌偼亂嘇亃傪僋儕僢僋偟傑偡丅

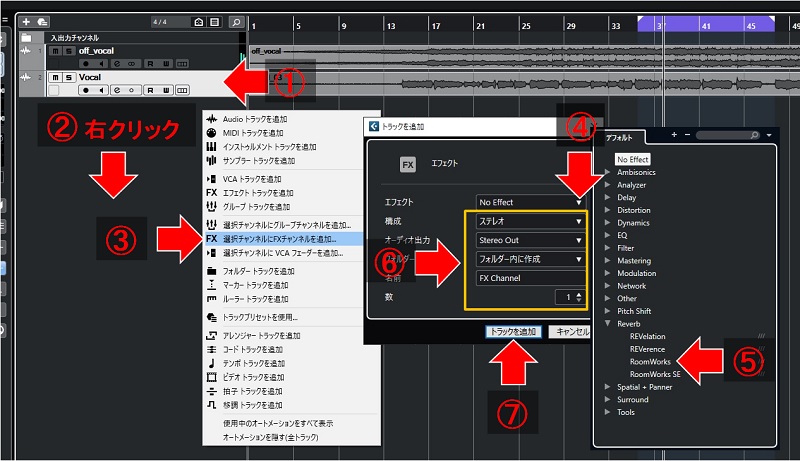

(6) 儃乕僇儖僩儔僢僋偐傜僙儞僪偡傞FX僠儍儞僱儖僩儔僢僋傪嶌傞

儃乕僇儖偵僄僐乕乮埲壓丄儕僶乕僽丄巆嬁乯傪妡偗傞偨傔偺FX僠儍儞僱儖僩儔僢僋傪嶌傝傑偡丅

儃乕僇儖僩儔僢僋傪慖傫偩忬懺亂嘆亃偱僩儔僢僋柤壓偺梋敀傪塃僋儕僢僋亂嘇亃偟丄乽慖戰僠儍儞僱儖偵FX僠儍儞僱儖傪捛壛...乿傪慖傇亂嘊亃偲乽僩儔僢僋傪捛壛乿偑奐偒傑偡丅 僄僼僃僋僩偺塃抂傪僋儕僢僋亂嘋亃偟偰僾儔僌僀儞儕僗僩偐傜 RoomWorks 傪慖傃傑偡亂嘍亃丅偦偺傎偐偺崁栚傪亂嘐亃偺傛偆偵愝掕偟偰亂嘑亃偱僩儔僢僋傪捛壛偟傑偡丅

捛壛偝傟偨FX僠儍儞僱儖僩儔僢僋偺僠儍儞僱儖愝掕傪奐偒亂嘆亃丄僀儞僒乕僩僗儘僢僩偺[e]傪僋儕僢僋亂嘇亃偟偰 RoomWorks 偺愝掕傪峴偄傑偡丅 偙偙偱巊偆 RoomWorks 偼弶婜忬懺偱偼尨壒偑崿偠傞傛偆偵側偭偰偄傑偡丅偙傟傪儕僶乕僽壒偩偗偑柭傞傛偆偵愝掕偟傑偡亂嘊亃丅傑偨丄崅堟偺尭悐検傪帩偪忋偘偰偍偒傑偡亂嘋亃丅偙偺僾儔僌僀儞偼弶婜忬懺偱偼巆嬁壒偺崅堟偵怢傃偑側偄偨傔偵巆嬁姶偑朢偟偄偨傔偱偡丅 巆嬁偺峀偑傝傪彮偟梷偊偨傎偆偑椙偄応崌傕偁傝傑偡亂嘍亃丅傑偨丄傛傝岠壥傪幚姶偱偒傞傛偆偵巆嬁帪娫傪彮偟怢偽偟偰偍偒傑偡亂嘐亃丅

儕僶乕僽偺愝掕傕偙偺掱搙偵偲偳傔傑偡偑丄戝帠側愝掕傪堦偮丅 偙偺忬懺偱偼儃乕僇儖僩儔僢僋偵偼儕僶乕僽偑偐偐傜側偄応崌偑偁傞偐傕偟傟傑偣傫丅儃乕僇儖僩儔僢僋亂嘆亃偺僠儍儞僱儖愝掕傪奐偒 FX僠儍儞僱儖僩儔僢僋傊偺僙儞僪偑ON亂嘇亃偵側偭偰偄偄傞偙偲傪妋擣偟傑偡丅

僾儘僕僃僋僩僇乕僜儖傪摢偵栠偟丄嬋傪捠偟偰嵞惗偟丄FX僠儍儞僱儖僩儔僢僋傗偡傋偰偺僾儔僌僀儞偵壒惡偑棳傟偰偄傞偙偲傪妋擣偟傑偡丅

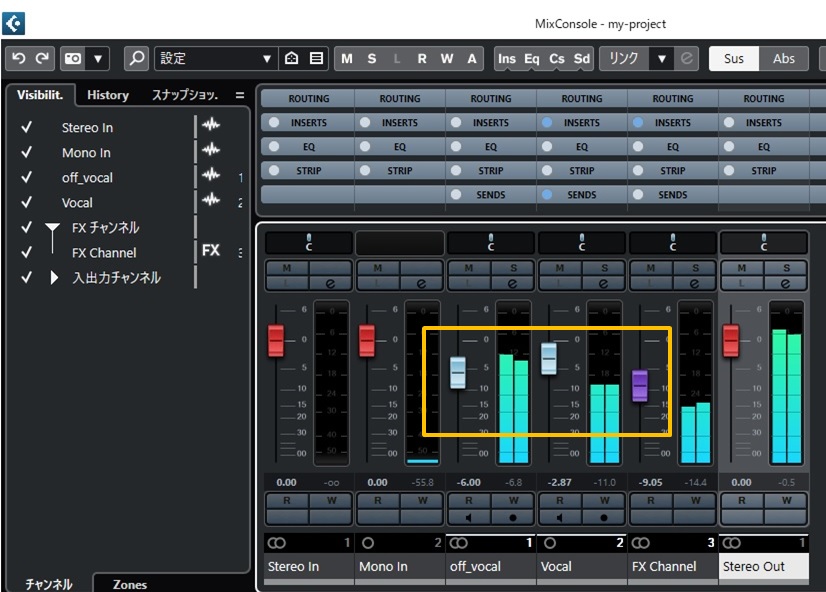

(7) 奺僩儔僢僋偺壒検僶儔儞僗傪偲傞

偱偒傟偽偙偙偐傜偼僿僢僪儂儞偱偼側偔儌僯僞乕僗僺乕僇乕傪巊偭偨傎偆偑椙偄偲巚偄傑偡丅

嬋傪挳偒側偑傜儃乕僇儖僩儔僢僋偲FX僠儍儞僱儖僩儔僢僋偺僼僃乕僟乕傪憖嶌偟側偑傜壒検僶儔儞僗傪寛傔傑偡丅

捠偟偰嵞惗偟偰儗儀儖僆乕僶乕偵側偭偰偄傞偲偙傠偑側偄偙偲傪妋擣偟傑偡丅偙傟傑偱偺岺掱偺搑拞偱偱儗儀儖僆乕僶乕偑惗偠偰偄傞偐傕偟傟傑偣傫丅愒偔側偭偨晹暘僩儔僢僋偑偁傟偽僋儕僢僋亂栴報亃偟偰帠慜偵徚偟偰偔偩偝偄丅 捠偟偰嵞惗偟偰儗儀儖僆乕僶乕偵側偭偰偄傞偲偙傠偑偁傟偽僼僃乕僟乕傪壓偘傑偡丅

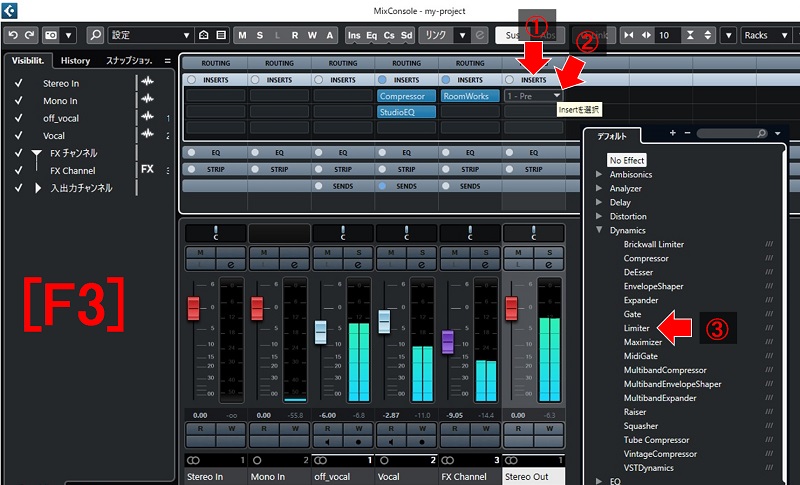

(8) 儅僗僞乕僠儍儞僱儖偺壒検儗儀儖傪挷惍偡傞

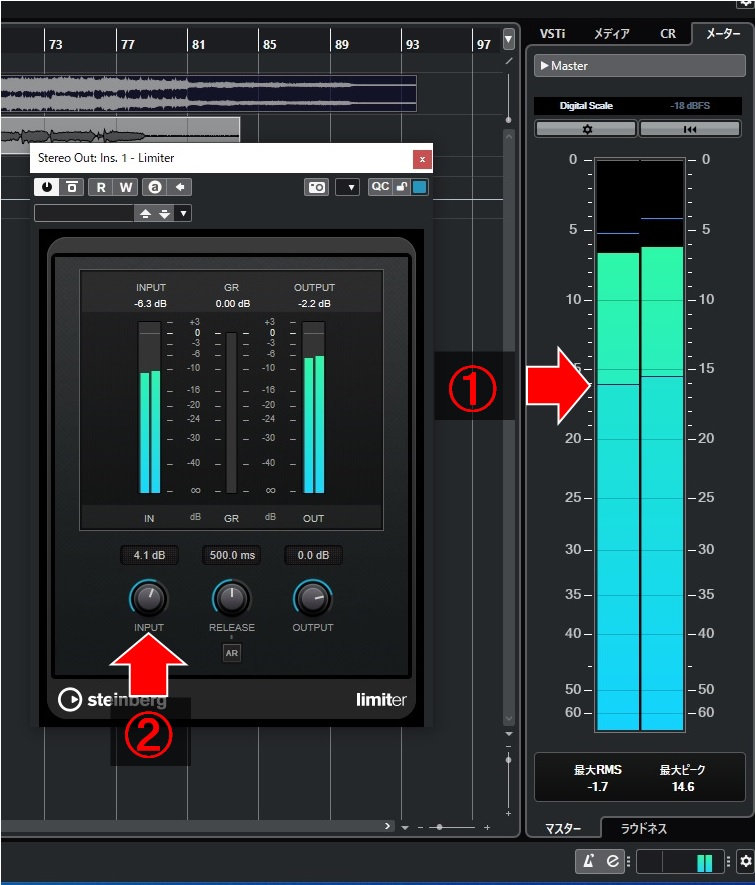

偙偙偱偺儅僗僞乕僠儍儞僱儖偲偼 "Stereo Out" 偺偙偲偱偡丅堦斣嵟屻偵捠傞僗僥儗僆偺僠儍儞僱儖偱偡丅偙偙偵儕儈僢僞乕丒僾儔僌僀儞傪僀儞僒乕僩偟傑偡丅 僾儔僌僀儞偺僀儞僒乕僩偼 MIX Console 偐傜峴偆偙偲傕偱偒傑偡丅"INSERTS"傪僋儕僢僋亂嘆亃偡傞偲撪栿偑奐偒傑偡丅僗儘僢僩偺塃傪僋儕僢僋亂嘇亃偡傞偲偍側偠傒偺僾儔僌僀儞儕僗僩偑奐偔偺偱"Limiter"亂俁亃傪慖傃傑偡丅

僾儘僕僃僋僩夋柺偺塃抂偺儗儀儖儊乕僞乕傪傛偔尒傞偲忋壓偱擇怓偵暿傟偰偄傑偡丅壓抜偺彮偟怓偺擹偄偲偙傠亂嘆亃偼僺乕僋偲彮偟抶傟偰妸傜偐偵忋壓偟傑偡丅偙傟偼 RMS 傪帵偟偰偄傑偡丅 傕偭偲傕壒検偑戝偒偄偲偒偵偺 RMS 偑-15dB偔傜偄偵側傞傑偱 Limiter 偺擖椡儗儀儖傪忋偘傑偡丅

偙偺僈僀僪偱偺儈僉僔儞僌偼偙偙傑偱偲偟偰偍偒傑偡丅

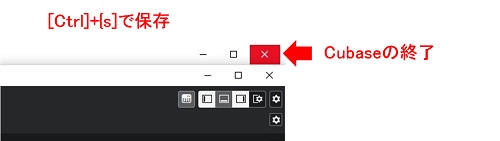

(9) 僾儘僕僃僋僩傪曐懚偟偰Cubase傪廔椆偝偣傞

榐壒傪廔偊偨傜僾儘僕僃僋僩傪曐懚偟偰丄Cubase傪廔椆偝偣傑偡丅

3.儃乕僇儖傪榐傞 仼 | 仺 5.2MIX傪彂偒弌偡